|

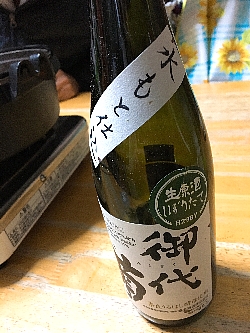

| 今回は奈良県橿原市の喜多酒造株式会社さんが造った日本酒"御代菊"、この生原酒(しぼりたて)の純米酒は何と"水もと仕込み"だとか。 この聞きなれない仕込みのお酒は、やっぱりホームページにもない"限定品"でした。 先日、aiちゃんが阿倍野ハルカスの地下食料品売り場でちゃんと試飲して普通に買って来たこの日本酒は、しかし普通ではないポテンシャルを秘めておりました。 こちらの酒蔵さんの造ったこの"御代菊"の特徴は、何と云っても"水もと仕込み"である。 時は室町時代、奈良県は菩提山正暦寺で精製され、かつては秘法と云われた酒造法があった。 その名を"水もと仕込み"(使われる"もと"は"水もと"又は"菩提もと")と云い、その酒造法は自然乳酸菌の力で醸造させる"生もと(山廃)仕込み"の原型であったと云われている。 現在は幻となったこの酒造法を現代に復活させるべく、1996(H08)年、奈良県内の酒造会社有志、正暦寺、奈良県工業技術センターが中心となって「奈良県菩提もとによる清酒製造研究会」を立ち上げ、様々な研究開発の結果、1998(H10)年に正歴寺由来の優良乳酸菌を使った菩提もと清酒を再現する事が出来たのであった。 そしてその"水もと仕込み"を使って造り商品化されたのがこのお酒・・・、と云う訳です。 喜多酒造株式会社さん、偉い! あ〜、"水もと仕込み"の具体的な方法は、ざっくり書くと(生の)白米を水に漬け、その中に少量の(炊いた)ご飯を入れ、3〜4日間置いておき、濁って、泡立ってくるとこれをざるで濾し、入れていた白米は蒸し、濾過した水と麹で"もと"を造ってお酒の仕込みをするとか。 尚、この方法は気温の高い時期や温暖な地域でも割と安全に酒造りが出来るらしく、あの"どぶろく"の基本的な造り方にもなっているそうです。 と云う事で、グラスに注ぐと香りは控え目? 一口飲むと流石は生酒、フレッシュな香りとプチプチ感があります。そして強めのフルーティーな酸味と甘味が口の中に広がります。 その後は"少し濃いかな〜"と思う位の濃い目の酸味と甘味(まるでヤク●ト?)に変わって行きます。 しかもその酸味、甘味は複雑でなかなかに深い味わいを見せます。 味がしっかりしているので全体的にハッキリとした印象のお酒ですが、くどい感じはなく複雑な味なので呑み飽きする事はありません。 "水もと仕込み"の乳酸菌さんが醸したこのお酒は、フレッシュでフルーティーなのに複雑で深い味わいのある誠に不思議なお酒でした。 またまた面白い日本酒を発見しましたョ。 2018(H30)の初詣は、お酒の神様を祭っているとされる奈良県の大神神社へ行って参りました。 近鉄を使い、橿原神宮前駅を通過し"畝傍御陵前(うねびごりょうまえ)"と云う駅に差し掛かった時、娘のaiちゃんと「何て読むんだろうね。」等々と話をしてそのまま忘れ去られておりました。 そして今回のこちらの酒蔵さんをレポートするに当たり、その所在地を確認して驚きました。 「あ!あの駅やん・・・。」 もっと前調べしておけば途中下車してでも寄れたのに、お正月休みで閉まっていたのならせめて車内から見る事が出来たのに・・・、と後悔ばかり。 まだまだ甘い飲兵衛旅、今年も頑張ります。 使用カメラiPhone6s、H30.02.15、aiちゃん撮影。 |

|

<<お酒の棚>>へ戻る