|

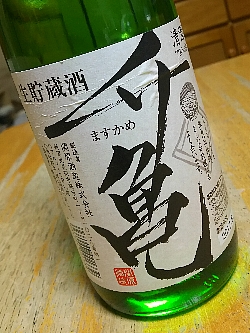

| 今回は新潟県の長岡市の関原酒造株式会社さんが造った日本酒"升亀"は、"怖いもの飲みたさ"改め"財布に優しい"シリーズの第三弾であります。一応瓶前1回火入れをした生貯蔵酒とありますが・・・。 お酒レポートが追い付かない昨今、気軽に飲める日本酒が飲みたいと独り言を云っていたら、女房が買って来てくれたのがこのお酒。 業務スーパー(神戸物産)の陳列棚に同蔵の"群亀""長岡藩"と並んでさりげなく置かれていたのは私も知っておりましたよ。720ml入りのそのお値段¥498(税別)。 「1本しか残ってなかったよ。」と机に置いたソレは、よれよれになったラベルのシワも誇らしげな2017.05の刻印のある1品・・・。さてさて・・・。 私、またまた調べて見ましたら、今回は色々出て来ましたョ。 まずはこちらの関原酒造株式会社さんの歴史をざっくりと書きますと、話は江戸時代まで遡ります。 享保元年(1716)に創業し銘酒"群亀"が誕生、そしてその酒造りは代々受け継がれ、大正末期には北海道に、昭和15年(1940)には中国にまで進出。 その後第二次大戦の終戦に伴い中国から撤退して売り上げは減少、戦後"うるち四段"と云う四段掛け(四段仕込とは別)の技術を当時の名杜氏田中氏が開発、数々の賞を受賞する等再び活気を取り戻す。 しかし平成に入り日本酒業界が大きく変わると再び低迷し、その後会社は売却され株主も変わって行く。 そして平成20年(2008.03.28)に出火した大火はその蔵の殆どを消失するものとなる。怪我人が無かったの幸いだったが、酒蔵としてはただただ低迷を続けるだけになってしまう。 そんな折平成25年(2013)、当時親会社であった株式会社ジー・コミュニケーションが保有していた関原酒造株式会社の株を、株式会社ジー・コミュニケーションの更に親会社である株式会社神戸物産が事業展開を効率的に進めるため買い上げ、100%子会社化する。 それからかつてのこちらの酒蔵の直系の人達を呼び寄せ、「時代は変わるが造り手の魂は変わらない。何代も何代も酒造りに魂を注いだ酒を造る」の(関原酒造が代々受け継ぐ)言葉通り酒造りに励む日々を重ね、近年ようやく安定して来てた様です。 そして最近ちゃんとしたホームページも完成した処を見ると、一応しっかりとした?親会社がついただけの事はあった様であります。 と云う事で神戸物産と関原酒造の関係は解って頂けたかと思います。 そうなると、その後の話の展開はもう目に見えておりますね。 「今迄通り君達は美味しいお酒を造って下さい。その代わりと云っては何だが、コストを下げたお酒をうちのスーパーで販売したいのだが。」みたいな会話がなされたかどうかは知りませんが、コストを下げるにはお米の質、添加アルコールの質と量等々の調整が色々必要になって来ます。 そして蔵人のプライドぎりぎりの完成度で出来上がったお酒を市場に出しそれを私が買うと、こう云う寸法になっております。 まぁ、日本酒の命ともいえるビン入りに最後まで拘っている処に職人魂は消えていないと信じつつ、今宵も財布に優しい日本酒シリーズを頂くとしましょうか。 アルコール度数14%の生貯蔵酒、香りなし、味なし・・・、いえいえ、口に含むと口の中の上半分は何も感じず、下の方でほんの僅かに米の味らしきもの(不味くはないのが不思議)が・・・。 生貯蔵酒なので薄く感じられるのは承知しておりますが・・・。 なので口の中に多めに含むと"ピリッ"と辛口!・・・、の様な添加アルコールの刺激が・・・。 まぁ、このシリーズなので承知しておりますがね・・・。 "薄口のお酒"があるとすればまさにこれでしょう。 これは日本酒初心者が飲むお酒じゃないですよ〜、お財布の厳しい飲兵衛が飲むお酒なんですよ〜。 こちらの関原酒造株式会社さん、戦時中は軍需工場に指定され、高梁(こうりゃん)と云う植物から航空燃料用アルコールを製造する研究をする様命じられていたとか。 似たような話はコミック「もやしもん」(石川雅之)にもありましたな。う〜む、時代ですな〜。 使用カメラSHARP AQUOS SERIE mini SHV31、H30.01.14撮影。 |

|

<<お酒の棚>>へ戻る